組織としての利益相反のマネジメント・システム

1.組織としての利益相反マネジメントが必要とされる背景

組織としての利益相反ポリシー制定の背景としては、大学が組織として産学連携活動に参加する事態が発生してきているということがあります。例えば、大学自身が特許権等や株式を保有したり、大学が企業等から多額の寄附金を受けたりすることが起こる一方で、大学がそうした企業等と受託研究等を実施すると、大学自身に組織としての利益相反が生じることになります。さらに、2014年度からは、国立大学法人が特定研究成果活用支援事業に出資することが可能となったこと、などがあります。

文部科学省科学技術・学術審議会『大学等における産学官連携活動の推進に伴うリスクマネジメントの在り方に関する検討の方向性について』(2015年7月3日)において、「組織としての利益相反マネジメントについて、学内での取組方針を定めるべきである。特に、大学経営層(学長、理事レベル等)の理解が必要不可欠であるので、そのための方策を検討することも重要である。」と指摘されました。

2.組織としての利益相反の定義

本学の規則では組織としての利益相反を以下のように定義しています。

- (1)筑波大学が外部から金銭的利益を得ていること又は外部の企業等と特別の関係にあることが、研究及び教育その他筑波大学の活動に影響を及ぼすおそれのあること、又は影響を及ぼすおそれのあるように見えること。

- (2)筑波大学のために意思決定を行う権限を有する学長、理事、副学長又は研究科長、学群長、系長、附属図書館長、附属病院長若しくは附属学校教育局教育長等が外部から金銭的利益を得ていること又は外部の企業等と特別の関係にあることが、研究及び教育その他筑波大学の活動に影響を及ぼすおそれのあること、又は影響を及ぼすおそれのあるように見えること。

すなわち、組織としての利益相反の状況には、次の二つの態様があります。

- (1)大学自身が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

- (2)大学の意思決定権者が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

(1)はすなわち、大学自身が外部の企業等に対して、特許権等の知的財産権を保有したり、株式等を保有したりしている場合などです。

(2)は大学の学長、理事、系長等が外部の企業等に対して、特許権等の知的財産権を保有したり、株式等を保有したりしている場合などです。

もちろん、この状況のみで利益相反が生じるわけではなく、この(1)又は(2)の状況がある一方で、大学がそれらの企業等と共同研究契約や物品の購入等の契約を締結しようとする場合などに、具体的に組織としての利益相反が生じることになります。

組織としての利益相反の定義について、「外部から金銭的利益を得ていること又は外部の企業等と特別の関係にあることが、研究及び教育その他大学の活動に影響を及ぼすおそれのあること、又は影響を及ぼすおそれのあるように見えること」とありますが、その結果として、主に、①研究の客観性が問題となる場合と、②調達等の手続の適正さが問題になる場合があります。

3.利益相反マネジメントに共通する基本的考え方

利益相反マネジメントに関する基本的考え方として、事前の予防措置と外見の重視があります。個人又は組織が外部との関係において特別の利益を保有していることと、それにより職務上の公正な判断がゆがめられることの間の因果関係を証明することは困難です。このため、利益相反マネジメントにおいては、結果としての行為について何らかの対応をすることに重きを置くのではなく、事前の予防措置を重視し、外部の通常人から見た場合に、その特別の利益が職務における公正な判断に影響を与えるおそれのあるように見えるときには、そのような外見だけで対策を講じることが必要になってきます。

このことは、個人としての利益相反、組織としての利益相反のいずれの場合にも共通しています。

4.組織としての利益相反マネジメントの特性

組織としての利益相反の場合は、仮に利益相反が実害をもたらした場合には、個人としての利益相反の場合に比べて、その影響は大きいものです。したがって、組織としての利益相反への対応としては、個人としての利益相反の場合よりも、より厳格なものとなるのが通常です。

5.組織としての利益相反への対応策

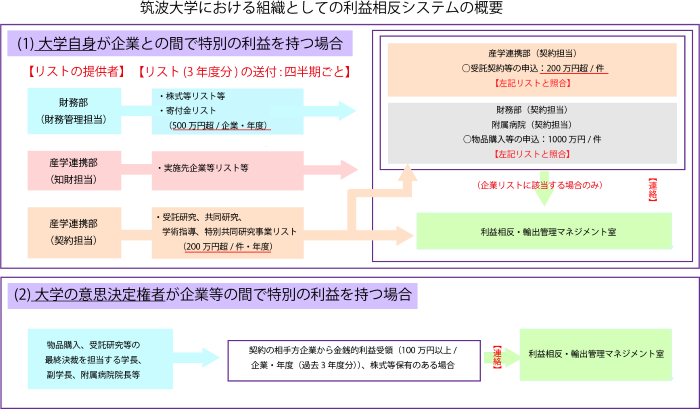

組織としての利益相反の二つの態様への対応策は以下のとおりです。

(1) 大学自身が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

大学が知的財産権、株式等を保有している企業等と一定金額を超える物品購入、役務提供、受託研究等の契約を締結しようとする場合は、当該契約担当部署等は、利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡します。大学に一定金額を超える寄附等をした企業等や受託研究等を実施している企業等と物品購入等の契約を締結しようとする場合も同様です。

(2) 大学の意思決定権者が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

大学の契約に関する意思決定権者が当該意思決定に関連して自ら相手方企業等との間で特別の利益を保有している場合には、利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡します。個人としての利益相反マネジメントのための自己申告書の様式とほぼ同様の申告書を提出し、事前に契約先との利益相反についてマネジメントを行います。

○ 利益相反アドバイザー等の対応

連絡を受けた利益相反アドバイザーは、必要に応じ利益相反委員会又は利益相反アドバイザリーボードと協議し、対応を判断します。

特に上記(1)のシステムを円滑に動かすためには、関係部署間の情報の共有が不可欠です。筑波大学の知財保有・寄附金受領情報や研究契約先企業の情報を契約担当部署に提供し、利害関係のある企業等との契約をチェックをします。

6.組織としての利益相反の具体的なマネジメント方法

組織としての利益相反の二つの態様に対するマネジメント方法の詳細は以下のとおりです。

(1) 大学自身が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

ア 特別の利益が知的財産権に関連する場合

- (ア)産学連携部知的財産担当部署は、知的財産のリスト(当該年度を含めて過去3年度分)を四半期ごと(年4回)に財務部契約担当部署、産学連携部共同研究等担当部署、附属病院契約担当部署(以下「3部署」という。)、利益相反・輸出管理マネジメント室に送付。

- (イ)当該リストにある企業等に関係した物品購入や受託研究等の申込みがあった場合は、3部署は、利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡。連絡が必要なのは、物品購入・役務提供→ 1,000万円超/件、受託研究等→ 200万円超/件(以下同じ。)。

イ 特別の利益が株式等の場合

- (ア)財務部財産管理部署は、株式等のリスト(当該年度を含めて過去3年度分)を四半期ごとに3部署及び利益相反・輸出管理マネジメント室に送付。

- (イ)当該リストにある企業等に関係した物品購入や受託研究等の申込みがあった場合は、3部署は、利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡。

ウ 特別の利益が寄附金等である場合

- (ア)財務部財産管理部署は、単一の企業等からの500万円超/年度の寄附金等のリスト(当該年度を含めて過去3年度分)を四半期ごとに3部署及び利益相反・輸出管理マネジメント室に送付。

- (イ)当該リストにある企業等に関係した物品購入や受託研究等の申込みがあった場合は、3部署は、利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡。

エ 特別の利益が受託研究・共同研究・学術指導・特別共同研究事業である場合

- (ア)産学連携部共同研究等担当部署は、200万円超/件・年度の受託研究等のリスト(当該年度を含めて過去3年度分)を四半期ごとに財務部契約担当部署、附属病院契約担当部署、利益相反・輸出管理マネジメント室に送付。

- (イ)当該リストにある企業等に関係した物品購入や役務提供の申込みがあった場合は、財務部契約担当部署、附属病院契約担当部署は、利益相反・輸出管理マネジメント室に連絡。

(2) 大学の意思決定権者が外部の企業等との間で特別の利益を保有している場合

大学の物品購入、役務提供、受託研究等の契約の意思決定権者が当該意思決定に関連して自ら相手方企業等との間で特別の利益を保有している場合には、利益相反アドバイザーに連絡。

単一企業等からの個人的な利益(配偶者及び生計を一にする1親等内の親族を含む。)が単年度当たり合計100万円以上であるときに限る(当該年度を含み過去3年度分を申告)。株式等については、未公開株式の保有の場合は1株以上、公開株式の保有の場合は発行済み株式総数の5%以上を対象(新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。)。

ここでいう「企業等」には国内の公共的機関(国、地方公共団体、大学、独立行政法人等)を含みません。また、リストは四半期が経過した後速やかに関係部署に送付します。

なお、担当部署から利益相反アドバイザーに連絡された案件について、当初計画どおり実施する場合においては、大学自身が保有する特別の利益に関する情報(知的財産の保有状況や実施料収入、株式等の保有状況、寄附金等の受入れ状況等)を特別の事情のない限り公開し、透明性の確保に努めます。