居住者と非居住者

|

居住者 |

非居住者 |

| 日本人の場合 |

①日本に居住する者

②日本の在外公館に勤務する者 |

①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者

②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者

③出国後2年以上滞在している者

④上記①~③に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者 |

| 外国人の場合 |

①日本にある事務所に勤務する者

②日本に入国後6か月以上経過している者 |

①外国に居住する者

②外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

③外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人(ただし、外国において任命又は雇用された者に限る) |

| 法人等の場合 |

①日本にある日本法人等

②外国の法人等の日本にある支店、出張所その他の事務所

③日本の在外公館 |

①外国にある外国法人等

②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所

③日本にある外国政府の公館及び国際機関 |

| その他 |

|

合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 |

| 居住者および非居住者の判定 財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」を基に作成 |

特定類型該当者

令和4年5月1日付けの経済産業省令等の改正に伴う「みなし輸出管理の明確化」の措置により、外国の強い影響を受けている者への輸出管理が必要となりました。

従前では、外国人も入国後6か月以上経過・または本学に雇用された時点で輸出管理の対象外としていましたが、 改正後は、そのような場合であっても外国から強い影響を受けている者は『特定類型該当者』として、輸出管理を行います。

(特定類型該当者の例:外国政府から奨学金を得ている留学生、海外企業・大学に雇用されている学生等)。

外為法上の規制対象

下記の1〜3.の行為は外為法上規制の対象となり、規制技術を提供する場合は事前に経済産業大臣の許可が必要となります。

1.居住者から非居住者への規制技術の提供

・規制技術を居住者から非居住者(上表参照)に提供することを目的とする取引

2.外国において提供することを目的にした規制技術の提供

規制技術を、技術の提供者や相手先が居住者であっても非居住者であっても、外国において提供することを目的とする取引。これら取引に係る規制を補完するため、外国において提供することを目的として

・規制技術をUSB等で持ち出す行為

・規制技術の電子データを外国に送信する行為

3.居住者から特定類型該当者への規制技術の提供

・規制技術を特定類型該当者に提供することを目的とする取引を行おうとする場合には、事前に経済産業省の許可が必要となります。

【特定類型についての参考】

1.(経産省)「みなし輸出」管理の明確化について

2. リーフレット 「全員、要確認! あなたは「特定類型」該当ですか?」

特定類型に関するQ&A

| Q1 |

本邦大学Xは、本邦大学Yと共同研究を行います。この場合、特定類型者の確認はどのように行えばいいですか? |

| A1 |

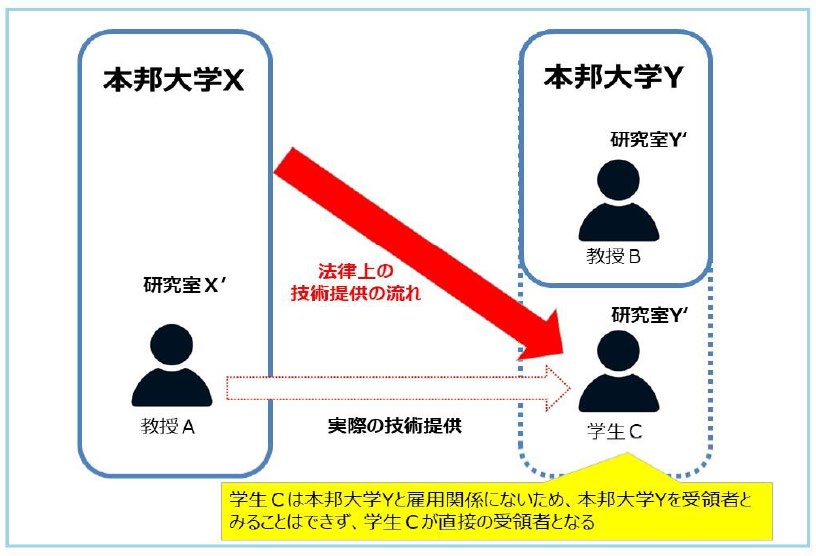

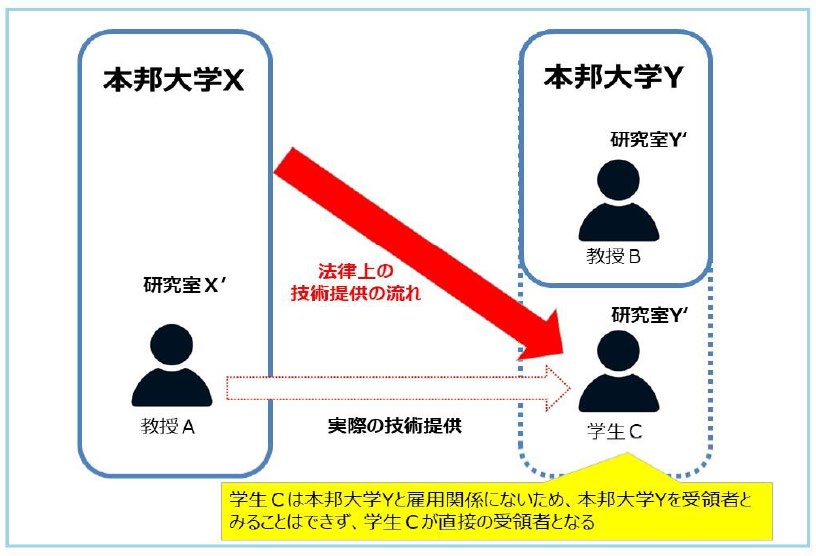

国内の大学同士の共同研究においては、共同研究に参加する学生の特定類型者の確認を行う必要があります。下図をご参照ください。本邦大学Yのおいて、教授B及び学生Cがいずれも特定類型該当者であるケースを想定します。

①本邦大学Xから本邦大学Yへの技術提供

②本邦大学Yから教授B特定類型該当者への技術提供

のいずれについても、通常、「取引」に該当しないものとして外為法の規制対象外になり、本邦大学Xは本邦大学Yで技術を受領する教授Bの特定類型該当性を確認する必要はありません。

③本邦大学Xから学生Cへの技術提供については、学生Cが特定類型該当者の場合、本邦大学Yに雇用されていないため学生Cを本邦大学Yと一体としてみることは適切ではなく、本邦大学Xの教授Aから本邦大学Yの学生Cへの技術提供については、本邦大学Xから学生Cへの技術提供となるため、本邦大学Xが学生Cの特定類型該当可能性を確認し、許可申請をする必要があります。 |

|

| Q2 |

従業員が新たに特定類型に該当することとなった場合、どのように対応すればいいですか? 当該従業員に対して外為法上の規制対象技術を提供する場合に、許可申請いただくことを想定しております。特定類型に該当する居住者への技術提供は、キャッチオール規制の対象になりますか? |

| A2 |

対象です。居住者Aから居住者Bへの外国為替令別表第16 項に掲げる技術の提供であって、居住者B が非居住者C の影響を受けている場合(すなわち、居住者B が特定類型に該当する場合)において、当該技術に関する非居住者Cの用途等がキャッチオール規制の要件に該当する場合は、許可が必要になります。 |

| Q3 |

本邦大学である本学X の教授A は、外国の大学Y の教授職も兼任しています。教授A は特定類型①に該当しますか? |

| A3 |

特定類型①の例外規定(イ)又は(ロ)に該当しない限り、通常特定類型①に該当します。

例外規定(イ)又は(ロ)とは簡単に説明すると以下のとおりです。

(イ)教授Aに対する指揮命令等が外国の大学Yよりも本学Xのほうが優先すると合意している場合。

(ロ)大学での適用はあまり考えられていませんが、一般企業の場合には、本邦企業に雇用されている者がグループ会社の海外子会社(日本の資本金が直接・間接的に50%以上)とも雇用契約等がある場合に該当します。 |

| Q4 |

特定類型②における「多額の経済的利益を得ている」とは、過去、そのような利益を得たことのある者を含みますか? |

| A4 |

原則含みません。一方で、外国政府等から過去に貸与等の形で利益を受け、外国政府等に履行期限の到来した債務又は履行期限の定めのない債務を負っている場合は、債務履行請求の不行使という利益を得ているものと考えられます。 |

| Q5 |

本学X の教授A は、外国政府等から研究資金の提供を受けていますが、使途は研究費に限定されており、受領者本人を含む人件費には充てることはできないことになっています。この場合、当該研究資金は特定類型②における「多額の経済的利益」に該当しますか? |

| A5 |

大学の資金担当の管理の下、受領者個人(すなわち、教授A)の所得にならず、大学X 又は所属研究室の所得となるのであれば特定類型②には該当しません。

一方、受領者個人(すなわち、教授A)の所得になる場合は、該当します。金銭以外の利益を受ける場合、当該利益はどのように金銭換算すれば良いですか?外国政府等から金銭ではない利益を受ける場合、当該利益を金銭換算して、年間所得の25%以上を占めるか判断することになります。金銭換算は、通常の商慣習において一般的に用いられる方法で行う必要があります。 |