技術の提供・共同研究

国内からの技術提供

国内において技術を非居住者や外国で提供しようとする場合は、輸出管理上の懸念がないかを部局輸出管理担当者と連携しながら全件を事前に、学内審査システムTExCOを利用して確認しています。

(国内での技術提供の機会の例)

・外国の大学や企業との共同研究の過程で技術情報・技術データをメール・オンライン会議・Webサイト・USB等の送付によって提供する。

・オンラインで開催される国際会議で技術的情報を含む研究成果を発表する。

・国内で開催される国際学会で技術的情報を含む内容を発表する。

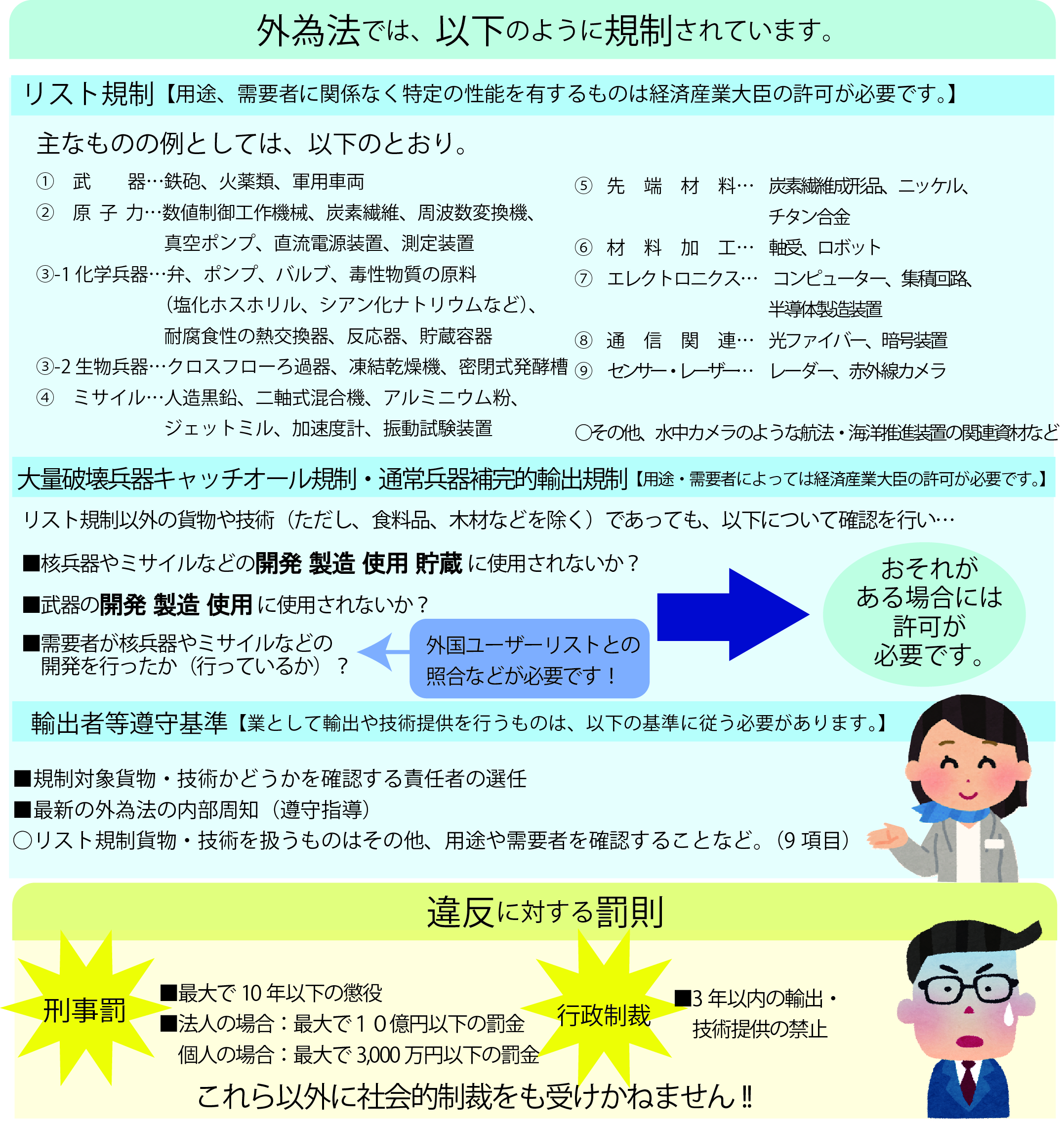

経済産業省ホームページ リーフレット その輸出!!その技術!!ちょっと待った!!より リーフレットを参考にカラーユニバーサルデザインで書き起こしたもの

規制の対象となる技術の提供

非居住者及び特定類型該当者への該当技術の提供は外為法上規制の対象となり、事前に経済産業大臣の許可申請を行います。

規制には、リスト規制技術とキャッチオール規制技術があります。

※令和4年5月の法令改正により、みなし輸出管理として居住者のうち、特定類型該当者への技術提供の扱いが新たに設定されています。(詳細はリンク先経済産業省資料)

共同研究を実施する場合

外国の大学や研究機関、民間企業等と共同研究を実施する場合は、①共同研究で提供する技術の中に規制技術が含まれていないか②共同研究先が懸念のある国・地域・組織に該当しないか③提供する技術が大量破壊兵器または通常兵器の開発等に利用されるおそれがないかについて、確認します。

共同研究の実施に当たっては、①大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられる技術を第三者に無許可で再提供することを禁止する旨、取り決めで締結又は誓約書を取得し、②これらの取り決め等が遵守されない場合は契約不履行として以後の取引を中止すること、③政府の許可が必要な技術提供は許可を取得した後に提供すること、④外為法違反の疑いがある場合は速やかに関係当局に報告することなど、意図せず法令違反を犯すことがないようにするための措置を講じます。

共同研究を実施するにあたって、輸出管理上の懸念、取引に際して必要な事前確認等について事前に相談するためにTExCOにて「共同研究の相談」が行えるようになっています。

許可を要しない役務取引等(許可例外)

技術の提供に関するQA

| Q | A |

| 「使用の技術」とは何ですか。 | 輸出令別表第一にリスト規制に該当する貨物の品目が記載されています。これらの貨物に関連する技術とは当該貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報です。この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供されます。 輸出令別表第一の2項から15項の貨物に関する「使用の技術」とは、当該貨物の操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理に関する技術です。 輸出令別表第一の1項(武器)については、「使用の技術」とは設計技術、製造技術以外の技術で当該貨物を使用する段階の技術とされており、当該貨物の操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理に関する技術を含めて使用段階に明係わる技術と定められておりより広い範囲の技術が含まれています。 |

| 該非判定において、「該当」「非該当」「対象外」とありますが、それぞれどういう意味ですか。 | 「該当」はリスト規制の対象品目(貨物であれば輸出貿易管理令別表第1の1~15項、技術であれば外国為替令別表の1~15項に掲載されている品目)であり、かつ貨物等省令の定めるスペックを満たすためリスト規制に「該当」の場合です。 「非該当」はリスト規制の対象品目ですが、貨物等省令の定めるスペックを満たさない場合です。 「対象外」はリスト規制の対象品目でない(貨物であれば輸出貿易管理令別表第1の1~15項、技術であれば外国為替令別表の1~15項に掲載されていない品目)場合です。この場合、貨物であれば輸出貿易管理令別表第1の16項、技術であれば外国為替令別表の16項に属します。対象外であってもキャッチオール規制については確認が必要な場合がありますので注意が必要です。 |